一、项目创新特色

规划建立了基于红树林生态逻辑的总体规划思路。通过依次考虑海水潮汐规律、红树林植物生长环境要求、鸟类栖息环境要求和人的活动需求,将游赏规划建立在生态规划的基础上。规划逻辑严密,在水文分析、红树林植物修复、鸟类栖息环境塑造等生态方面均进行了扎实的技术分析,尤其是实现了从规划到工程阶段对红树林修复技术的传导性,确保了规划效果,可为其他地区开展红树林植物恢复提供借鉴。创新点主要如下:

(一)通过时空分析构建健康湿地水系统

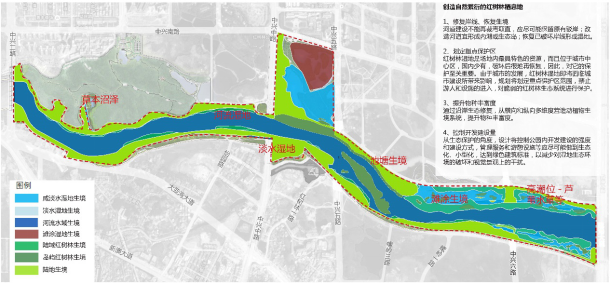

首先通过协调全流域水利防洪规划、设置化学污染曝氧池等方式,解决城市中心区湿地公园防洪与截污两大基础问题;其次在空间维度上,通过潮位分析明确咸淡水范围,作为红树林种植培育范围基础;最后在时间维度上,对不同季节水位进行设计与管理,营造不同水深条件的栖息地。

(二)多层次保护与修复红树林生态系统

从规划到设计多层次提出保护与修复红树林生态系统的策略。

规划层面进行红树林修复分区规划,并分区指引修复提升方式。红树林修复分区规划通过叠加土质与土壤污染检测、水文条件和现状红树林生长状态三大因素,划定需要重新恢复的红树林区域和保留现状的红树林区域。规划针对不同修复分区,进一步提出红树林修复提升方式指引,主要分为保留、提升、恢复三种不同的修复策略。

设计层面通过研究潮间带红树群落演替过程,提出潮间带红树林种植恢复技术,并提出不同岸线宽度条件下红树林修复模式;再将红树林生态修复模式结合实际情况,细化为结合红树林种植恢复技术的驳岸设计,通过驳岸设计落实红树林修复工程。

(三)构建多样化的鸟类栖息环境

研究游禽、涉禽、鸣禽、攀禽、陆禽等5种类别、鹭科、鹮科、朱鹭科、鸭科、鹈鹕科、燕鸥科、鹪鹩科、翠鸟科、啄木鸟科、森莺科等10科湿地公园常见鸟类对栖息环境要求,并研究各类湿地植物的生长环境要求,通过对水深、植被、地形、人为干扰等因素的设计,在湿地公园内营造7大类生境,为不同鸟类塑造不同类型的栖息环境。

(四)特色化的景观游赏系统规划

在水文条件、红树林保护修复分区和栖息地营造分区等红树林与鸟类保护的基础上确定公园功能分区,将多样化生境作为公园特色景观节点,且动植物保护区域与景观游览路径分离,实现人的活动与动植物生境有机结合。

二、项目实施成效

该规划于2015年进入项目建设落实阶段,2016年基本建成。湿地公园建设共分三个阶段进行。2015年底完工的第一阶段为苗木种植采购项目,绿化种植面积约5.1公顷;第二阶段总面积约89.1公顷,目前也已全部完工,包括红树林科普馆、小型服务建筑及9.1公里的1大环4小环慢行系统,城市湿地公园框架基本成型;第三阶段为大亚湾红树林湿地公园二期工程,总面积约16.8公顷,包括滩林鸣禽、长堤栖鹭等景点。

公园的建成不仅实现了对环大亚湾新区红树林湿地的保护、恢复与提升,同时,本公园也是广东省首个以红树林为特色的城市湿地公园,它的建设大大提高了大亚湾城市居民生活环境品质、集聚人气,并带动了地方经济的发展。公园丰富了大亚湾现代生态产业新城的内涵,体现滨海城区的城市新形象;它的建设成为进一步强化作为“石化新城、绿色港湾”、“生态型滨海新城”的突出代表,对大亚湾地区转变发展模式、推动临港重化工业转型升级,打造港城融合生态湾区,实现资源节约、环境友好的生态文明发展方式将有着积极的现实意义。

三、项目所获荣誉

2017年1月住建部官网发布了《住房城乡建设部关于公布国家城市湿地公园的通知》(建城[2017]13号),大亚湾红树林湿地公园成功申报国家城市湿地公园。该批次在全国范围内共批准了5个国家城市湿地公园,本公园为广东省唯一入选项目。

本规划获得2019年度中国风景园林学会科学技术奖二等奖、2017年华夏建设科学技术奖三等奖、2017年广东省优秀PP电子奖三等奖